Le vieillissement est un processus inéluctable qui touche chacun d’entre nous. Mais comment notre perception de ce phénomène est-elle façonnée ? Comment la mémoire collective influence-t-elle notre approche du vieillissement ? Dans cet article, nous allons explorer ces questions tout en mettant en lumière les différentes facettes du vieillissement et de la manière dont notre culture et nos souvenirs sociaux nous façonnent. Loin d’être un simple constat biologique, le vieillissement est aussi une construction sociale, profondément ancrée dans notre histoire et notre imaginaire collectif.

La mémoire collective : qu’est-ce que c’est ?

Avant de plonger dans la question du vieillissement, il est essentiel de définir ce qu’est la mémoire collective. Ce terme désigne l’ensemble des souvenirs, des récits et des représentations partagés par une communauté. Elle se construit à travers les expériences vécues, les traditions, les croyances et les valeurs d’une société. La mémoire collective joue un rôle crucial dans notre identité, car elle nous relie aux autres et nous ancre dans un temps et un espace spécifiques.

Imaginez une grand-mère racontant à ses petits-enfants des histoires de son enfance. Ces récits ne sont pas seulement des souvenirs personnels ; ils deviennent, au fil du temps, des éléments de la mémoire collective, véhiculant des valeurs et des leçons sur la vie, y compris sur le vieillissement. Ces récits influencent notre vision de la vieillesse et façonnent nos attentes.

Les stéréotypes liés au vieillissement

Les stéréotypes sur le vieillissement sont omniprésents dans notre société. Nous avons souvent tendance à réduire les personnes âgées à des clichés : fragilité, incapacité, nostalgie. Ces idées préconçues sont en grande partie le produit de notre mémoire collective. Les représentations médiatiques, les films et la publicité contribuent à ancrer ces stéréotypes dans nos esprits.

- La sagesse : souvent associée aux personnes âgées, elle est à la fois positive et réductrice.

- La solitude : une idée largement répandue selon laquelle les vieux sont isolés.

- Le déclin : une vision négative du vieillissement, souvent appuyée par des récits alarmants sur la santé.

Cependant, ces stéréotypes ne rendent pas justice à la diversité des expériences vécues par les personnes âgées. Chacun a une histoire, des talents, des passions, et aborde la vieillesse de manière unique. En repensant ces stéréotypes, nous pouvons commencer à envisager une vision plus nuancée et positive du vieillissement.

Les histoires d’anciens : un trésor à préserver

Les histoires de nos aînés représentent une richesse inestimable. Elles nous enseignent non seulement sur leur propre parcours, mais aussi sur des époques révolues. Par exemple, qu’est-ce que cela fait de vivre les bouleversements d’un siècle ? Quelles leçons peuvent nous transmettre sur la résilience, l’amour ou l’amitié ?

Prenons l’exemple de Marie, 85 ans, qui a vécu la Seconde Guerre mondiale. Ses souvenirs de solidarité, d’espoir et de luttes partagées sont des fragments d’histoire vivante. Ils nous rappellent que la vieillesse n’est pas synonyme d’oubli, mais plutôt d’un pont vers le passé.

En écoutant ces récits, nous enrichissons notre propre mémoire collective et modifions notre approche du vieillissement. Plutôt que de voir les personnes âgées comme des témoins passifs, nous pouvons les considérer comme des acteurs essentiels de notre histoire.

Les différentes cultures et leurs approches du vieillissement

Le vieillissement est perçu et vécu différemment selon les cultures. Dans certaines sociétés, les personnes âgées sont vénérées et considères comme des sages, tandis que dans d’autres, elles peuvent être marginalisées. Par exemple :

- Culture asiatique : En Chine, le respect des aînés est profondément ancré dans les valeurs confucéennes.

- Culture amérindienne : Les personnes âgées sont souvent considérées comme des gardiennes de la sagesse.

- Culture occidentale : Souvent focalisée sur le jeunisme, elle peut négliger l’expérience des aînés.

Ces différences culturelles nous enseignent que notre approche du vieillissement est largement influencée par nos traditions et nos croyances. Cela nous pousse à nous interroger : comment pouvons-nous intégrer davantage le respect et la valorisation des aînés dans notre société ?

La technologie et le vieillissement : un duo prometteur

Dans un monde de plus en plus technologique, comment la mémoire collective s’adapte-t-elle au vieillissement ? La technologie offre de nouvelles opportunités pour les personnes âgées, qu’il s’agisse de maintenir des contacts sociaux ou d’accéder à des ressources d’information.

Des outils comme les réseaux sociaux permettent aux aînés de partager leurs histoires, leurs expériences et de rester connectés avec leurs proches, brisant ainsi l’isolement. La téléconsultation médicale et les assistances vocales facilitent également leur quotidien. Mais cela soulève aussi des défis : comment s’assurer que tous les seniors ont accès à ces technologies ?

La question se pose alors : La technologie peut-elle vraiment aider à réécrire notre mémoire collective sur le vieillissement, ou crée-t-elle de nouvelles formes d’exclusion ?

Les réponses résideront dans une approche inclusive, où chaque voix, quel que soit son âge, est entendue et valorisée.

Le vieillissement dans l’art et la littérature

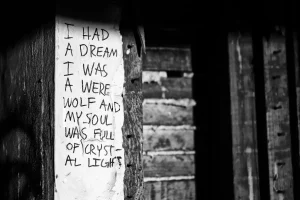

L’art et la littérature sont des miroirs de notre mémoire collective. Ils reflètent nos perceptions du vieillissement et peuvent influencer nos attitudes. Pensez par exemple aux nombreuses œuvres qui parlent de la vieillesse, de ses défis et de ses beautés.

« Vieillir est comme grimper une montagne. On se renforce dans l’effort, mais on finit par atteindre le sommet. » – Anonyme

Cette citation résume magnifiquement l’idée que le vieillissement, bien qu’il puisse être difficile, est aussi une source de force et d’apprentissage.

De nombreux auteurs, tels que Simone de Beauvoir ou Gabriel García Márquez, ont exploré les thèmes du vieillissement et de la mémoire. Ils nous rappellent que la vieillesse n’est pas synonyme de fin, mais plutôt d’une nouvelle phase, riche en découvertes.

Redéfinir le vieillissement ensemble

Alors, comment pouvons-nous ensemble redéfinir notre approche du vieillissement ? La réponse réside dans l’engagement collectif. Nous devons commencer à raconter des histoires différentes, à créer des espaces où les personnes âgées peuvent s’exprimer et où leurs voix sont entendues.

À travers des initiatives communautaires, des projets intergénérationnels et des plateformes de partage, nous pouvons construire une mémoire collective plus riche et plus inclusive. Qui sait ? Peut-être que l’avenir du vieillissement dépendra de notre capacité à écouter et à apprendre des récits de nos aînés.

Alors, prêt à changer votre perspective sur le vieillissement ?