La nature est un véritable théâtre où chaque acteur joue son rôle, souvent sans que nous en soyons conscients. Parmi ces acteurs, les plantes ne sont pas en reste. Saviez-vous qu’elles peuvent se battre pour leur territoire ? C’est ce qu’on appelle l’**allelopathie**. Ce phénomène fascinant mérite une attention toute particulière, car il révèle des stratégies de survie et d’interaction incroyables. Dans cet article, nous allons explorer ce concept sous plusieurs angles, en découvrant comment les plantes communiquent, rivalisent et s’adaptent à leur environnement.

Qu’est-ce que l’allelopathie ?

Le mot « allelopathie » provient des racines grecques « allelo », qui signifie « l’un l’autre », et « pathos », qui signifie « souffrance » ou « sentiment ». En d’autres termes, c’est un processus par lequel une plante influence la croissance d’une autre plante à travers des substances chimiques. Ces substances peuvent être libérées dans le sol ou dans l’air et peuvent avoir des effets bénéfiques ou nuisibles.

Imaginez un grand jardin où différentes plantes cohabitent. Certaines d’entre elles, comme les noyers ou certaines espèces de chênes, envoient des toxines dans le sol qui inhibent la croissance de leurs voisines. D’autres, comme la menthe, dégagent des arômes qui, bien que plaisants pour nous, peuvent être désagréables pour d’autres plantes. Ces interactions chimiques sont souvent invisibles à l’œil nu, mais elles jouent un rôle crucial dans la dynamique des écosystèmes.

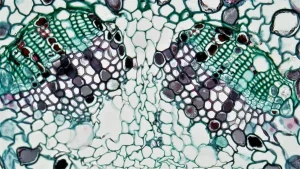

Les mécanismes de l’allelopathie

Il existe plusieurs mécanismes par lesquels les plantes exercent des effets allélopathiques sur leur environnement. Ces mécanismes peuvent être classés en trois catégories principales :

- Libération de composés chimiques : Certaines plantes libèrent des substances dans le sol. Par exemple, les racines de certaines espèces de plantes peuvent sécréter des acides organiques qui modifient la chimie du sol, rendant l’environnement moins favorable pour d’autres plantes.

- Impact sur les micro-organismes du sol : Certaines plantes libèrent des composés qui affectent les bactéries et les champignons du sol. Par exemple, la présence de certaines espèces de légumineuses peut favoriser des bactéries bénéfiques tout en décourageant des organismes nuisibles.

- Phytotoxicité : C’est l’effet direct de certains produits chimiques sur les plantes voisines, pouvant engendrer des symptômes de stress tels que le flétrissement, la décoloration, ou même la mort des plantes affectées.

Ces mécanismes permettent aux plantes de défendre leur territoire et de s’assurer un accès optimal aux ressources, comme l’eau et les nutriments. Mais comment ces interactions se manifestent-elles dans la nature ?

Exemples d’allelopathie dans la nature

Pour mieux comprendre ce phénomène, examinons quelques exemples concrets d’allelopathie. Prenons d’abord l’**arbre noir** (Juglans nigra), également connu sous le nom de noyer noir. Cet arbre produit une substance appelée **juglone**, qui est libérée dans le sol et peut nuire à la croissance de nombreuses plantes voisines, comme les tomates et les pommes de terre. Cela lui permet de réduire la compétition pour les ressources.

Un autre exemple fascinant est celui de la **menthe**. Bien que nous l’adorions dans nos salades et thés, elle est connue pour son pouvoir allélopathique sur d’autres plantes. Ses huiles essentielles peuvent inhiber la germination et la croissance de certaines herbes. Imaginez un jardin de menthe qui déploie ses arômes tout en repoussant les autres plantes !

Enfin, la **sauge** est une autre plante réputée pour ses propriétés allélopathiques. Elle émet des composés volatils qui peuvent inhiber la croissance de mauvaises herbes. Peut-être avez-vous déjà remarqué que les jardiniers plantent souvent de la sauge à côté de leurs légumes pour les protéger ?

Les effets bénéfiques de l’allelopathie

Bien que l’allelopathie soit souvent perçue comme un moyen pour les plantes de se battre pour leur territoire, elle peut également avoir des effets bénéfiques pour l’écosystème dans son ensemble. En effet, la diversité des espèces dans un écosystème peut être favorisée par les interactions allélopathiques. Voici quelques bénéfices :

- Contrôle naturel des mauvaises herbes : Les plantes allélopathiques peuvent réduire la nécessité d’herbicides chimiques, offrant ainsi une alternative plus écologique pour le jardinage et l’agriculture.

- Amélioration de la biodiversité : En empêchant certaines espèces de dominer, l’allelopathie peut favoriser la coexistence de différentes plantes, ce qui renforce la résilience de l’écosystème.

- Régulation des nutriments : Certaines plantes peuvent libérer des substances qui aident à rendre les nutriments du sol plus disponibles pour d’autres espèces, favorisant ainsi une croissance équilibrée.

Ces avantages ne doivent pas être sous-estimés. Dans un monde où l’agriculture durable et la préservation de la biodiversité sont de plus en plus nécessaires, comprendre et exploiter les mécanismes d’allelopathie pourrait offrir des solutions innovantes.

Les défis de l’allelopathie

Malgré ses avantages, l’allelopathie présente également des défis. Par exemple, lorsque certaines plantes deviennent trop dominantes en raison de leurs effets allélopathiques, cela peut conduire à un appauvrissement de la biodiversité. Une monoculture, où une seule espèce domine, peut réduire la résilience de l’écosystème face aux maladies ou aux changements climatiques.

De plus, l’étude des effets allélopathiques est complexe. Les interactions entre les plantes, le sol et les autres organismes sont souvent influencées par des facteurs environnementaux tels que le climat, la composition du sol et la présence de différents micro-organismes. Cela rend difficile la prédiction de l’impact d’une plante sur une autre.

Comment observer l’allelopathie chez soi ?

Et si vous souhaitez explorer ce phénomène fascinant dans votre propre jardin ? Voici quelques conseils simples pour observer l’allelopathie :

- Créer un jardin de compagnonnage : Plantez des espèces de plantes qui s’entraident. Par exemple, associer des tomates avec du basilic, qui peut améliorer leur croissance.

- Expérimenter avec des plantes allélopathiques : Ajoutez de la menthe ou de la sauge dans votre jardin et observez comment elles interagissent avec d’autres plantes.

- Tenir un journal de jardinage : Notez les changements et le développement des plantes pour voir si certaines influencent la croissance des autres.

Ces activités ne sont pas seulement amusantes, elles peuvent également vous donner une meilleure compréhension de l’écosystème qui vous entoure.

En somme, l’allelopathie est un phénomène captivant qui nous montre que même dans le règne végétal, la compétition pour les ressources est une réalité. Les plantes, à leur manière, dialoguent et s’affrontent, créant un équilibre délicat dans la nature. Comprendre ces relations peut non seulement enrichir notre connaissance des écosystèmes, mais aussi nous aider à adopter des pratiques de jardinage et d’agriculture plus durables. Qui aurait cru que les plantes avaient tant de choses à nous apprendre ?