Les langues sont bien plus que de simples moyens de communication. Elles sont des fenêtres ouvertes sur des cultures, des histoires et des identités uniques. Pourtant, certaines d’entre elles sont aujourd’hui menacées d’extinction. Environ 7 000 langues existent dans le monde, et plus de 40 % d’entre elles sont en danger. Ce constat alarmant soulève des questions importantes sur l’avenir de la diversité linguistique et culturelle. Quelles sont les langues menacées et quels efforts sont déployés pour les préserver ? Dans cet article, nous allons explorer ces enjeux cruciaux et découvrir les initiatives mises en place pour sauvegarder ces trésors linguistiques.

Qu’est-ce qu’une langue menacée ?

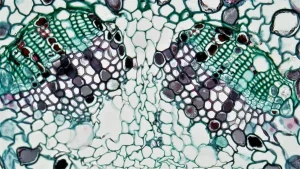

Une langue menacée est une langue qui risque de disparaître, souvent parce qu’elle n’est plus transmise aux générations suivantes. Les causes de cette menace peuvent être multiples. L’une des plus courantes est la mondialisation, qui favorise certaines langues au détriment d’autres. Par exemple, l’anglais, le français et l’espagnol dominent de nombreux secteurs, reléguant les langues autochtones à un statut marginal.

La disparition d’une langue ne signifie pas seulement la perte d’un moyen de communication. Elle entraîne également la disparition d’une culture, d’une vision du monde et d’une histoire. Prenons l’exemple du Yuchi, une langue parlée par le peuple Yuchi aux États-Unis. Lorsqu’une langue s’éteint, c’est tout un mode de vie qui peut s’effacer. Les langues portent en elles des modes de pensée et des pratiques culturelles qui ne peuvent être traduites dans d’autres idiomes.

Les langues en danger dans le monde

Il existe de nombreuses langues menacées à travers le globe. Certaines d’entre elles, comme le Manx (langue celtique parlée sur l’île de Man), ont pratiquement disparu, mais connaissent un renouveau grâce aux efforts de revitalisation. D’autres, comme le Kayardild en Australie, ne comptent qu’une poignée de locuteurs, ce qui les rend particulièrement vulnérables.

- Le Hawaiien : autrefois la langue principale d’Hawaï, elle a souffert d’une érosion massive durant le 20ème siècle, mais connaît un regain d’intérêt grâce aux efforts éducatifs.

- Le Breton : langue celtique parlée en Bretagne, elle est menacée par la domination du français, mais des écoles immersives tentent de la préserver.

- Le Rarotongan : langue parlée dans les îles Cook, elle attire de moins en moins de jeunes locuteurs, ce qui la met en danger.

Ces exemples ne sont que quelques-unes des nombreuses langues qui sont en péril. D’après l’UNESCO, une langue disparaît en moyenne tous les deux semaines. Ce constat alarmant doit nous amener à réfléchir sur notre responsabilité collective envers ces langues et, par extension, envers les cultures qu’elles représentent.

Les efforts de préservation des langues

Face à cette menace croissante, de nombreuses initiatives ont vu le jour pour préserver et revitaliser les langues en danger. Ces efforts se manifestent à plusieurs niveaux, allant des politiques gouvernementales aux initiatives communautaires.

Dans certains pays, les gouvernements ont pris des mesures pour inclure les langues menacées dans les programmes scolaires. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, le Māori est enseigné dans de nombreuses écoles, permettant aux jeunes générations de se reconnecter avec leur héritage culturel. De même, en Écosse, des programmes de soutien à la langue gaélique ont été mis en place pour encourager son usage dans la vie quotidienne.

Des organisations non gouvernementales et des communautés locales jouent également un rôle clé dans la préservation des langues. Elles mettent en place des programmes de documentation, créent des ressources éducatives et organisent des événements culturels pour promouvoir l’usage des langues menacées. Par exemple, le projet “The Endangered Languages Project” vise à rassembler des informations sur les langues en danger et à soutenir les efforts de revitalisation.

Un autre exemple marquant est celui de l’initiative intitulée “Wikitongues”, qui encourage les locuteurs de langues menacées à partager leurs langues et cultures sur des plateformes numériques. Cela permet non seulement de documenter ces langues, mais aussi de les rendre accessibles à un public plus large. En rendant ces langues visibles et audibles, ces projets contribuent à leur survie.

Les défis de la préservation linguistique

Malgré ces efforts, la tâche de préserver les langues menacées n’est pas sans défis. La mondialisation et l’urbanisation continuent de favoriser des langues dominantes, souvent au détriment des langues locales. Les jeunes générations, attirées par les opportunités économiques et culturelles, sont parfois moins intéressées à apprendre et à parler leur langue maternelle.

De plus, les stigmates associés à certaines langues peuvent également freiner leur usage. Dans certaines régions, les locuteurs de langues minoritaires peuvent être perçus comme moins éduqués ou moins avancés. Ces préjugés sociaux peuvent créer un réel fossé entre les générations, rendant la transmission des langues encore plus difficile.

Rôle des nouvelles technologies

Dans un monde de plus en plus numérique, les nouvelles technologies offrent également des opportunités uniques pour la préservation des langues. Des applications mobiles, des plateformes d’apprentissage en ligne et des réseaux sociaux peuvent servir de moyens puissants pour enseigner et promouvoir les langues menacées. Par exemple, des applications comme Duolingo ont intégré des langues moins courantes dans leur catalogue, permettant à un public global de les apprendre facilement.

Les outils numériques permettent de créer une communauté autour de ces langues, encourageant les jeunes à s’engager et à les utiliser dans leur vie quotidienne. Grâce à Internet, des locuteurs dispersés dans le monde entier peuvent se connecter, partager des ressources et échanger des idées sur la façon de revitaliser leur langue.

Enfin, le rôle des réseaux sociaux ne peut être sous-estimé. Des campagnes virales mettant en avant des langues menacées ont prouvé leur efficacité pour sensibiliser le grand public et susciter l’intérêt. Qui aurait cru que des vidéos TikTok en Inuktitut pourraient attirer des milliers de vues et inspirer des jeunes à s’intéresser à leur langue et culture ?

Les initiatives communautaires

Au-delà des efforts institutionnels, de nombreuses initiatives communautaires font une différence tangible dans la préservation des langues menacées. Ces projets, souvent portés par des membres de la communauté, visent à raviver la fierté linguistique et culturelle.

Par exemple, dans certaines communautés amérindiennes, des stages de langue sont organisés pour enseigner aux jeunes l’Ojibwé ou le Navajo. Ces stages ne se contentent pas d’enseigner la langue ; ils plongent également les participants dans des traditions culturelles, des chants et des récits. C’est un moyen puissant de créer un lien entre les générations et de nourrir un sentiment d’appartenance.

De même, des festivals de langues sont organisés pour célébrer la diversité linguistique. Ces événements permettent aux locuteurs de partager leur culture, leurs histoires et leurs traditions, tout en sensibilisant le public à la richesse des langues menacées. Ces initiatives montrent que la préservation des langues menacées est non seulement une question de survie linguistique, mais également une célébration de la diversité humaine.

Une responsabilité collective

La préservation des langues menacées est une responsabilité collective. Chacun de nous, en tant que membre de la société, peut contribuer à cet effort. Que ce soit en choisissant d’apprendre une langue menacée, en soutenant des projets de revitalisation ou simplement en partageant des informations, chaque geste compte.

Il est essentiel de promouvoir une culture de respect et de valorisation des langues moins courantes. À travers l’éducation, la sensibilisation et l’engagement collectif, nous pouvons participer à la sauvegarde de ces langues pour les générations futures.