À l’heure où nos villes continuent de croître à un rythme effréné, la nature semble s’éclipser derrière des murs de béton et des pavés. Pourtant, l’émergence des micro-forêts urbaines constitue une belle promesse pour la biodiversité locale. Ces petites oasis de verdure, souvent implantées dans des espaces restreints, jouent un rôle crucial dans la revitalisation de l’environnement urbain. Mais comment ces initiatives innovantes peuvent-elles transformer nos cités en véritables refuges pour la faune et la flore ?

Qu’est-ce qu’une micro-forêt urbaine ?

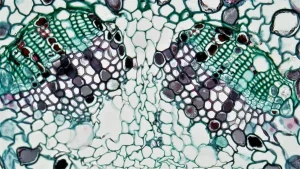

Les micro-forêts urbaines sont de petites zones boisées, généralement d’une superficie de quelques centaines de mètres carrés, intégrées dans des environnements urbains. Inspirées par les méthodes du botaniste japonais Akira Miyawaki, ces forêts sont conçues pour reproduire des écosystèmes forestiers naturels. Elles utilisent une sélection d’espèces indigènes qui favorisent la biodiversité et s’adaptent parfaitement à leur milieu.

Imaginez-vous flâner dans une rue animée d’une grande ville, lorsque soudain, vous découvrez un petit coin de nature, où des arbres, des buissons et des fleurs s’épanouissent. Cet espace, bien qu’apparemment modeste, abrite une multitude d’organismes vivants, du plus petit insecte au plus élégant des oiseaux.

Les avantages des micro-forêts pour la biodiversité

Les avantages des micro-forêts urbaines sont multiples et essentiels à la préservation de la biodiversité. Voici quelques points clés à considérer :

- Habitat pour la faune : Les micro-forêts créent des refuges pour les espèces animales locales, favorisant ainsi leur survie en milieu urbain. Des oiseaux, des insectes, voire des petits mammifères peuvent y trouver un abri et de la nourriture.

- Augmentation de la biodiversité : En intégrant des espèces végétales variées, ces forêts favorisent la diversité biologique, essentielle pour les écosystèmes sains.

- Régulation du climat urbain : Les arbres contribuent à la régulation des températures, en offrant de l’ombre et en réduisant l’effet d’îlot de chaleur urbain.

- Amélioration de la qualité de l’air : Les micro-forêts filtrent les particules polluantes et produisent de l’oxygène, contribuant ainsi à un air plus pur.

- Éducation et sensibilisation : Ces espaces offrent des opportunités d’apprentissage sur la nature et l’environnement, sensibilisant ainsi les citadins à l’importance de la biodiversité.

Des exemples à travers le monde

À travers le monde, plusieurs villes se sont lancées dans l’aventure des micro-forêts urbaines. Prenons l’exemple de Tokyo, qui a intégré des micro-forêts dans ses parcs publics. Ces espaces, conçus pour être accessibles à tous, font non seulement le bonheur des habitants, mais attirent aussi une faune variée. À Paris, le projet « Forêts Urbaines » a vu le jour avec l’ambition de créer des espaces verts pour améliorer la qualité de vie.

En Amérique du Nord, des initiatives similaires émergent. À Toronto, par exemple, des micro-forêts ont été créées dans des écoles et des quartiers pour offrir des écosystèmes riches aux enfants et aux familles. Ces projets sont non seulement des lieux de détente, mais servent également d’outils éducatifs sur l’écologie et la protection de l’environnement.

Comment créer une micro-forêt urbaine ?

Créer une micro-forêt urbaine nécessite une approche réfléchie et collaborative. Voici quelques étapes clés pour mener à bien un tel projet :

- Évaluation du site : Il est essentiel de choisir un emplacement adapté, avec des sols appropriés et une exposition suffisante au soleil.

- Choix des espèces : Opter pour des plantes indigènes est crucial pour assurer la résilience et la compatibilité de l’écosystème.

- Implication de la communauté : Engager les habitants dans le processus de création et d’entretien des micro-forêts favorise un lien fort avec la nature.

- Entretien et suivi : Un suivi régulier est nécessaire pour garantir la santé des plantes et l’équilibre de l’écosystème.

En somme, les micro-forêts urbaines ne se contentent pas d’ajouter un peu de verdure dans le paysage urbain, elles deviennent de véritables alliées dans la lutte pour la biodiversité.

Les défis à surmonter

Malgré leurs nombreux avantages, les micro-forêts urbaines ne sont pas sans défis. L’un des principaux obstacles réside dans l’espace disponible. Dans des zones densément peuplées, trouver des terrains adéquats peut s’avérer complexe. De plus, les micro-forêts doivent faire face à des conditions de croissance parfois difficiles, comme la pollution ou le manque d’eau.

Une autre difficulté réside dans la sensibilisation des citoyens. Pour que ces initiatives réussissent, il est essentiel d’informer et d’impliquer les habitants. Un projet qui ne trouve pas d’écho dans la communauté risque de ne pas perdurer. Une question se pose alors : comment convaincre les citadins de s’engager pour la nature qu’ils ont autour d’eux ?

Le rôle des micro-forêts dans la lutte contre le changement climatique

Les micro-forêts urbaines jouent également un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique. En capturant le dioxyde de carbone, elles contribuent à atténuer l’impact des gaz à effet de serre. Avec l’augmentation des événements climatiques extrêmes, ces espaces verts sont de plus en plus reconnus comme essentiels à la résilience urbaine.

Imaginez une ville inondée par des pluies torrentielles. Les micro-forêts, grâce à leur capacité à absorber l’eau, peuvent atténuer les effets des inondations et réduire le ruissellement. Elles agissent comme des éponges naturelles, préservant l’intégrité des infrastructures environnantes.