La mémoire est un outil fascinant, mais elle est souvent sélective. Tout au long de notre vie, nous accumulons des souvenirs qui façonnent notre perception du monde. C’est particulièrement vrai en ce qui concerne les événements historiques, où notre mémoire peut altérer la façon dont nous comprenons le passé. Comment cela fonctionne-t-il ? Pourquoi certains détails sont-ils mis en avant, tandis que d’autres sont oubliés ? Cet article explore le concept de mémoire sélective, ses implications sur notre vision des événements historiques, et comment elle influence notre perception collective.

Qu’est-ce que la mémoire sélective ?

La mémoire sélective est un phénomène psychologique qui désigne la tendance à se souvenir de certains événements ou détails tout en en oubliant d’autres. Cela peut être influencé par divers facteurs tels que nos émotions, nos croyances, ou même le contexte social dans lequel nous vivons. En d’autres termes, notre cerveau fait le tri parmi les milliers d’informations que nous recevons chaque jour, ne gardant en mémoire que ce qui lui semble pertinent ou significatif.

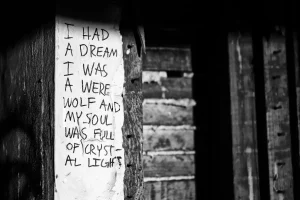

Prenons un exemple : imaginez deux personnes ayant vécu le même événement historique, disons la chute du mur de Berlin en 1989. L’un pourrait se souvenir de l’excitation et de l’espoir qui régnaient ce jour-là, tandis que l’autre pourrait se concentrer sur la peur et l’incertitude qui ont accompagné ce bouleversement. Chacune de ces perceptions est valide, mais elles illustrent comment la mémoire sélective façonne notre compréhension de l’histoire.

Les biais cognitifs et leur influence sur la mémoire

Les biais cognitifs jouent un rôle clé dans notre mémoire sélective. Ce sont des erreurs systématiques dans le traitement de l’information qui affectent notre jugement et notre prise de décision. Voici quelques biais qui peuvent influencer notre mémoire des événements historiques :

- Biais de confirmation : Nous avons tendance à rechercher et à nous souvenir des informations qui confirment nos croyances préexistantes.

- Biais de disponibilité : Les événements récents ou marquants sont plus facilement rappelés que ceux qui ont moins d’impact émotionnel.

- Biais de rétrospectivité : Après qu’un événement s’est produit, nous avons tendance à croire qu’il était plus prévisible qu’il ne l’était réellement.

Ces biais peuvent entraîner des distorsions dans la manière dont nous nous rappelons des événements historiques. Par exemple, les générations plus jeunes peuvent avoir une vision très différente de la guerre froide par rapport à ceux qui l’ont vécue, car leur compréhension est construite sur les récits médiatiques et les documents d’archives, qui peuvent eux-mêmes être influencés par les biais de confirmation.

La mémoire collective et son rôle dans l’histoire

La mémoire collective est un concept qui désigne la manière dont un groupe ou une société se souvient de son passé. Elle est façonnée par l’éducation, les médias, et les récits transmis de génération en génération. La mémoire collective peut être un puissant ciment social, mais elle est également vulnérable à la manipulation.

Par exemple, les commémorations de certains événements historiques, comme les guerres ou les révolutions, peuvent être influencées par la manière dont les gouvernements souhaitent les présenter. Les récits officiels peuvent mettre en avant des héros nationaux tout en minimisant les voix dissidentes. Cela soulève des questions importantes : qui a le pouvoir de raconter l’histoire, et quelles histoires sont mises de côté ?

Le cas de la Révolution française illustre bien cette dynamique. Selon les perspectives idéologiques, certains acteurs historiques seront glorifiés, tandis que d’autres, considérés comme des traîtres ou des opposants, seront presque effacés de la mémoire collective. Cela crée une vision biaisée du passé qui peut influencer nos idéologies contemporaines.

Les conséquences de la mémoire sélective sur la perception historique

Il est essentiel de comprendre comment la mémoire sélective peut avoir des conséquences profondes sur notre compréhension des événements historiques. Elle peut affecter notre identité personnelle et nationale, ainsi que notre compréhension des conflits contemporains.

Un exemple marquant est le débat autour de la colonisation. Dans certaines régions, la mémoire coloniale est célébrée comme un acte de « civilisation », tandis que dans d’autres, elle est perçue comme une oppression et une exploitation. Ces différences de perception peuvent mener à des tensions intergénérationnelles et interculturelles.

De plus, la mémoire sélective peut influencer notre engagement civique. Si une personne se rappelle principalement des événements négatifs de l’histoire, elle pourrait devenir apathique ou désillusionnée envers les institutions politiques. À l’inverse, une mémoire positive peut inspirer l’engagement et l’action.

Comment cultiver une mémoire historique plus équilibrée ?

Face à ces défis, comment pouvons-nous cultiver une mémoire historique plus équilibrée ? Voici quelques pistes :

- Éducation critique : Encourager un enseignement de l’histoire qui inclut diverses perspectives et qui aborde les événements de manière nuancée.

- Recherche et documentation : Promouvoir l’accès à des documents historiques, des témoignages et des analyses qui permettent d’explorer l’histoire sous différents angles.

- Dialogue intergénérationnel : Encourager les discussions entre les générations sur les événements historiques pour mieux comprendre leurs perceptions et leurs émotions.

En fin de compte, notre mémoire est un produit de notre environnement et de nos expériences. En prenant conscience des biais qui l’influencent, nous pouvons travailler à enrichir notre vision du passé.