Dans un monde où le chacun pour soi semble souvent prédominer, le comportement altruiste a su se frayer un chemin dans nos cœurs et nos esprits. Mais qu’est-ce qui pousse une personne à tendre la main vers un étranger en détresse ? Est-ce la nature humaine, la culture, ou peut-être même quelque chose de plus complexe ? Dans cet article, nous allons explorer la science des comportements altruistes pour tenter de répondre à cette question fascinante. Que vous soyez un passionné de psychologie ou simplement curieux de comprendre la nature humaine, vous êtes au bon endroit.

Les racines de l’altruisme

L’altruisme, défini comme le souci désintéressé du bien-être des autres, ne relève pas seulement d’un acte de bonté. Il est en réalité ancré dans nos gènes et dans notre histoire en tant qu’espèce. Les scientifiques s’interrogent depuis longtemps : pourquoi aidons-nous les autres ?

Pour comprendre cela, il est essentiel de se pencher sur l’évolution. Les premiers humains, vivant en groupes, ont survécu grâce à la coopération. Les individus qui prenaient soin des autres, en protégeant et en partageant des ressources, avaient de meilleures chances de survie. Ce comportement a été sélectionné au fil des générations, façonnant notre nature sociale. Ainsi, l’altruisme n’est pas seulement un acte noble, mais aussi une stratégie de survie.

La psychologie de l’altruisme

La psychologie moderne nous aide à comprendre les mécanismes qui sous-tendent l’altruisme. Plusieurs théories ont été proposées pour expliquer pourquoi nous agissons de manière désintéressée.

- La théorie de l’empathie : Cette théorie suggère que l’empathie, notre capacité à ressentir les émotions des autres, nous pousse à agir pour les aider. Par exemple, si nous voyons quelqu’un souffrir, nous pouvons ressentir une douleur similaire, ce qui nous incite à intervenir.

- La théorie de la réciprocité : Selon cette théorie, nous sommes enclins à aider ceux qui nous ont aidés dans le passé ou qui pourraient nous aider à l’avenir. L’idée ici est que l’altruisme peut renforcer les liens sociaux.

- La théorie de l’identité sociale : Cette approche suggère que nous sommes plus enclins à aider ceux qui partagent notre identité, que ce soit par la race, la nationalité, ou même des intérêts communs. Cela crée un sentiment d’appartenance qui motive l’entraide.

Ces théories montrent que l’altruisme est un phénomène complexe, influencé par des facteurs émotionnels, cognitifs et sociaux.

Les bénéfices de l’altruisme

Aider les autres ne profite pas seulement à ceux qui reçoivent de l’aide. En effet, l’altruisme a aussi des effets bénéfiques sur celui qui aide. Des études montrent que les personnes altruistes tendent à être plus heureuses et à avoir une meilleure santé mentale. Comment expliquer cela ?

Lorsqu’une personne aide autrui, elle libère des hormones telles que l’ocytocine, souvent appelée « l’hormone de l’amour ». Cette hormone est associée à des sentiments de bonheur et de connexion sociale. D’autre part, le fait de donner peut également renforcer notre sentiment de valeur personnelle et d’accomplissement.

Imaginez un instant un jeune homme, Marc, qui consacre de nombreuses heures à un refuge pour sans-abri. Non seulement il aide les personnes dans le besoin, mais il se rend aussi compte qu’il se sent plus heureux et plus satisfait de sa vie. Cette joie qu’il ressent n’est pas un hasard, mais le résultat de ses actions altruistes.

Les barrières à l’altruisme

Malgré les nombreux bénéfices de l’altruisme, il existe des barrières qui nous empêchent d’agir. La peur du jugement, l’indifférence ou même l’angoisse face à l’inconnu peuvent freiner notre élan. Mais pourquoi, alors, certaines personnes trouvent-elles le courage d’aider malgré ces obstacles ?

La théorie de la diffusion de la responsabilité stipule que plus il y a de témoins d’une situation d’urgence, moins les gens sont susceptibles d’agir. Chaque individu pense que quelqu’un d’autre interviendra. Cette dynamique peut être un frein à l’altruisme.

Il est donc crucial de sensibiliser les gens à ces comportements et de créer un environnement où l’entraide est valorisée. Imaginez un monde où chaque geste d’aide est encouragé plutôt que jugé. Ce changement de perspective pourrait transformer notre société.

Le rôle de la culture et de l’éducation

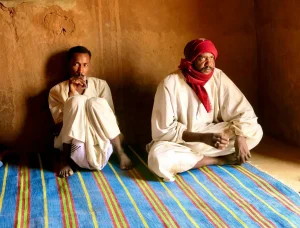

Nos comportements altruistes sont également façonnés par notre culture et notre éducation. Dans certaines sociétés, l’entraide est valorisée et intégrée dans l’éducation dès le plus jeune âge. À l’opposé, d’autres cultures peuvent privilégier l’individualisme. Comment ces différences culturelles influencent-elles notre capacité à aider les autres ?

Des études montrent que les enfants élevés dans des environnements où l’altruisme est encouragé développent des comportements pro-sociaux dès leur plus jeune âge. Par exemple, ils sont plus susceptibles de partager leurs jouets ou de prêter main-forte à un camarade en difficulté. En revanche, les enfants élevés dans des milieux où la compétition est privilégiée peuvent avoir plus de difficultés à se montrer altruistes.

Un altruisme qui s’étend à l’échelle mondiale

À une échelle plus large, l’altruisme prend une forme encore plus puissante : l’altruisme international. Des individus et des organisations s’efforcent d’aider ceux qui vivent dans la pauvreté, la guerre ou la maladie, sans se soucier des frontières. Mais pourquoi certaines personnes choisissent-elles de dédier leur vie à cette cause ?

Des figures emblématiques comme Albert Schweitzer ou Mère Teresa ont incarné cet altruisme mondial. Leur dévouement a inspiré des millions d’autres à s’engager pour le bien-être des plus démunis. Ces actions altruistes transcendent les barrières culturelles et linguistiques, prouvant que la compassion peut unir l’humanité.

Comment cultiver l’altruisme au quotidien ?

Vous vous demandez peut-être comment vous aussi, vous pouvez devenir plus altruiste ? Voici quelques suggestions simples que vous pouvez mettre en pratique dans votre vie quotidienne :

- Pratiquer l’écoute active : Prenez le temps d’écouter les autres sans interruption. Cela montre que vous vous souciez d’eux.

- Faire du bénévolat : Engagez-vous dans des activités de bénévolat dans votre communauté. Cela vous permet de contribuer à une cause tout en rencontrant des personnes partageant les mêmes valeurs.

- Exprimer votre gratitude : Remerciez ceux qui vous entourent. La gratitude renforce les liens sociaux et encourage l’altruisme.

- Petits gestes quotidiens : De simples actions comme tenir la porte ouverte pour quelqu’un ou aider un voisin peuvent avoir un impact significatif.

Les petites actions quotidiennes peuvent faire une grande différence dans la vie des autres et contribuer à un environnement plus altruiste.