Les rituels alimentaires constituent un aspect fondamental des différentes religions à travers le monde. Qu’il s’agisse de fêtes, de cérémonies ou de pratiques quotidiennes, la nourriture et son partage jouent un rôle crucial dans l’expression de la foi et des valeurs spirituelles. Dans cet article, nous allons explorer les rituels alimentaires dans plusieurs traditions religieuses, leurs significations profondes et la place qu’ils occupent dans la vie des croyants.

Les rituels alimentaires dans le judaïsme

Le judaïsme est riche en traditions alimentaires qui sont intimement liées à la foi. Parmi les plus connues, on trouve la cacherout, ou les lois alimentaires juives. Ces lois déterminent quels aliments sont permis ou interdits. Par exemple, la viande doit provenir d’animaux ruminants et avoir des sabots fendus pour être considérée comme casher.

Lors des grandes fêtes, comme Pessah, les familles juives se rassemblent autour d’un repas symbolique. Le Seder, un repas rituel, inclut des aliments spécifiques comme la matza, le pain sans levain, qui rappelle l’Exode d’Égypte. Ce repas n’est pas seulement un moment de partage ; il est aussi rempli de symbolisme et d’enseignements spirituels.

Le fait de se réunir autour d’une table pour célébrer permet de renforcer les liens familiaux et communautaires, mais aussi d’affirmer son identité religieuse. La nourriture devient ainsi un vecteur de mémoire et d’histoire.

Les pratiques alimentaires dans le christianisme

Dans le christianisme, les rituels alimentaires se manifestent de différentes manières, selon les dénominations. L’une des plus connues est la Sainte Communion, un rite où les fidèles consomment du pain et du vin pour commémorer le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Cette pratique, qui revêt une signification spirituelle profonde, rappelle l’idée de sacrifice et de rédemption.

Les périodes de jeûne, comme le Carême, sont également importantes. Pendant ces jours, de nombreux chrétiens choisissent de s’abstenir de certains aliments pour se rapprocher de Dieu et réfléchir sur leur spiritualité. C’est un moment où la nourriture devient un moyen d’introspection et de purification.

Les rituels alimentaires dans l’islam

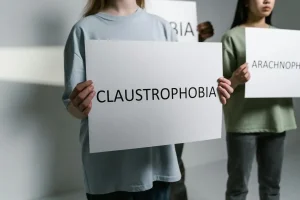

Les rituels alimentaires occupent une place centrale dans l’islam. Le jeûne du Ramadan, par exemple, est un moment de dévotion intense où les musulmans s’abstiennent de manger et de boire du lever au coucher du soleil. Cette pratique n’est pas uniquement une question de privation physique ; elle vise à renforcer la foi, la compassion et la solidarité envers les plus démunis.

Le repas de rupture du jeûne, ou Iftar, est un moment privilégié de partage familial et communautaire. Souvent, les musulmans se rassemblent pour partager un repas, créant ainsi des liens sociaux solides. Les dattes, selon la tradition, sont souvent les premiers aliments consommés pour rompre le jeûne, symbolisant la douceur et l’abondance.

Les rituels alimentaires dans les religions orientales

Les religions orientales, comme l’hindouisme et le bouddhisme, abordent la nourriture avec une perspective spirituelle unique. Dans l’hindouisme, certains aliments sont considérés comme sacrés, tandis que d’autres sont évités. Le végétarisme est largement pratiqué, en raison de la croyance en la non-violence envers les êtres vivants.

Le prasad, une offrande alimentaire, est un élément clé des rituels hindous. Après avoir été consacré, il est partagé entre les fidèles comme moyen de recevoir la bénédiction divine. Ce partage renforce la communauté et la connexion spirituelle.

Quant au bouddhisme, la nourriture est vue comme un moyen d’atteindre l’illumination. Les moines, en particulier, dépendent des offrandes alimentaires des fidèles. Cela crée une symbiose entre la communauté et le clergé, nourrissant à la fois le corps et l’esprit.

La signification sociale des rituels alimentaires

Au-delà de leur dimension spirituelle, les rituels alimentaires renforcent les liens sociaux. Ils offrent un cadre dans lequel les gens se rassemblent, échangent et partagent. Que ce soit lors d’une fête religieuse ou d’un repas quotidien, ces moments créent un sentiment d’appartenance.

Ces rituels peuvent également servir de pont entre les générations. Ils transmettent des valeurs, des histoires et des traditions, assurant ainsi la continuité culturelle. En ce sens, ils jouent un rôle essentiel dans la préservation de l’identité collective.

La nourriture, dans ce contexte, devient un symbole de partage, d’harmonie et de réconciliation. Elle transcende les différences culturelles et religieuses, unissant les gens autour de valeurs communes.

Une approche contemporaine des rituels alimentaires

À l’heure actuelle, de nombreuses personnes cherchent à redécouvrir le sens de ces rituels dans un monde en constante évolution. Dans un contexte où les réponses aux questions spirituelles sont plus diversifiées, les rituels alimentaires peuvent offrir une ancre, un retour à des valeurs fondamentales.

Le mouvement du retour à la terre, par exemple, incite les individus à se reconnecter avec leur nourriture et leur origine. Ces pratiques mettent en avant la qualité des aliments, la durabilité et l’importance de la conscience alimentaire. Ainsi, même en dehors du cadre religieux, les rituels alimentaires trouvent un écho dans les préoccupations modernes.