Dans un monde globalisé où l’anglais et d’autres langues dominent la scène, un phénomène inquiétant prend de l’ampleur : la disparition des langues moins parlées. En effet, selon l’UNESCO, près de la moitié des 7 000 langues parlées aujourd’hui pourraient disparaître d’ici la fin du siècle. Ce processus, souvent silencieux, nous pousse à nous interroger : que pouvons-nous faire pour préserver ces trésors linguistiques ? Dans cet article, nous allons explorer les langues en danger et les efforts déployés pour leur préservation.

Qu’est-ce qu’une langue en danger ?

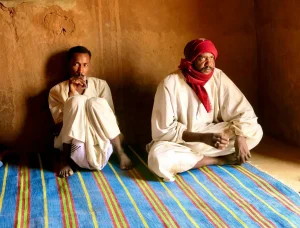

Une langue en danger est généralement définie comme une langue qui n’est plus transmise d’une génération à l’autre. Lorsque les jeunes ne l’apprennent plus, la langue commence à perdre ses locuteurs. Imaginez un petit village isolé dans une vallée reculée de l’Amazonie. Les anciens parlent une langue unique, riche en histoires et en traditions. Mais, au fil du temps, les jeunes choisissent d’apprendre l’espagnol ou le portugais, laissant leur langue maternelle de côté. En conséquence, cette langue risque de disparaître à jamais, emportant avec elle une partie de l’identité culturelle et historique de cette communauté.

Les causes de l’érosion linguistique

Les raisons de la disparition des langues sont multiples et souvent interconnectées. Voici quelques facteurs clés :

- Globalisation : L’expansion des médias et des réseaux sociaux a favorisé la diffusion des langues dominantes.

- Urbanisation : Les jeunes migrent vers les villes à la recherche de meilleures opportunités, laissant derrière eux leurs langues natales.

- Éducation : Dans de nombreux pays, l’éducation se fait principalement dans les langues officielles, marginalisant les langues locales.

- Politique : Les politiques linguistiques peuvent favoriser certaines langues au détriment d’autres, conduisant à leur déclin.

Chaque langue est un monde en soi, riche de nuances et de subtilités. Sa perte n’est pas seulement linguistique, mais également culturelle.

Les conséquences de la disparition des langues

La disparition des langues a des conséquences profondes. Elle entraîne la perte de connaissances traditionnelles, de pratiques culturelles et de visions du monde uniques. Par exemple, certaines langues indigènes contiennent des savoirs ancestraux sur la médecine ou l’environnement, transmis depuis des générations. La langue est un vecteur d’identité ; en la perdant, une communauté perd également son histoire.

Les efforts de préservation

Face à cette situation alarmante, des initiatives sont mises en place à travers le monde pour préserver les langues en danger. Voici quelques exemples inspirants :

- Documentation : Des linguistes parcourent le monde pour enregistrer et documenter les langues menacées. Ces enregistrements, souvent réalisés en collaboration avec les locuteurs, permettent de conserver un héritage précieux.

- Éducation bilingue : Dans certaines régions, des programmes éducatifs bilingues sont mis en place pour enseigner aux enfants leur langue maternelle tout en leur permettant d’apprendre une langue dominante.

- Communautés en ligne : Avec l’avènement d’Internet, des communautés se forment autour de langues en danger, permettant aux locuteurs de se retrouver, d’échanger et de partager des ressources.

- Festivals et événements : Des festivals célébrant les langues et cultures locales sont organisés, attirant l’attention sur ces langues et leur importance.

Ces initiatives, bien que parfois modestes, montrent qu’il est encore possible de renverser la tendance.

Des exemples concrets de préservation

Pour illustrer ces efforts, prenons l’exemple de la langue Hawaiien. Dans les années 1970, cette langue était presque éteinte, mais grâce à des efforts concertés, notamment la création d’écoles immersives, elle connaît un renouveau. Aujourd’hui, de plus en plus de jeunes hawaïens parlent leur langue maternelle avec fierté.

Un autre exemple poignant est celui de la langue Manx, parlée sur l’île de Man. Déclarée éteinte dans les années 1970, elle a été revitalisée grâce à des cours, des ressources en ligne, et même la diffusion de musique en Manx. Aujourd’hui, des locuteurs de tous âges s’engagent dans la préservation de cette langue unique.

Ces histoires montrent qu’il est possible de redonner vie à une langue. Mais cela nécessite un engagement collectif et une volonté de valoriser les langues minoritaires.

Les rôles des technologies modernes

Dans notre ère numérique, la technologie joue un rôle clé dans la préservation des langues menacées. Des applications mobiles et des sites web sont désormais disponibles pour aider à l’apprentissage et à la pratique des langues en danger. Grâce à des plateformes comme Duolingo, des locuteurs de langues rares peuvent partager leurs connaissances et aider d’autres à apprendre.

Des projets innovants, tels que des bases de données linguistiques en ligne, permettent également de conserver des enregistrements audio et vidéo de locuteurs natifs. Ces ressources sont essentielles non seulement pour l’apprentissage, mais aussi pour la recherche linguistique.

Il est fascinant de penser que la technologie, souvent perçue comme un vecteur d’uniformisation, peut aussi être un outil puissant de diversité linguistique. Mais comment faire en sorte que ces initiatives atteignent les communautés les plus touchées ?

Le rôle des gouvernements et des ONG

Les gouvernements et les organisations non gouvernementales (ONG) ont également un rôle crucial à jouer dans la préservation des langues menacées. Des politiques linguistiques inclusives, qui favorisent l’enseignement et l’utilisation des langues minoritaires, sont essentielles. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, le gouvernement a mis en place des lois pour promouvoir la langue maorie, notamment à travers des programmes éducatifs.

Les ONG, quant à elles, travaillent souvent sur le terrain pour sensibiliser les communautés à l’importance de la préservation de leur langue, tout en leur fournissant des ressources et un soutien. Ces efforts peuvent faire une différence significative dans la lutte pour la survie des langues menacées.

Comment chacun peut contribuer à la préservation des langues

Il est également possible pour chacun d’entre nous de contribuer à la préservation des langues menacées. Voici quelques idées :

- Soutenir des initiatives locales : Rejoindre ou soutenir des groupes communautaires qui travaillent à la préservation de langues en danger.

- Apprendre une langue menacée : Participer à des cours ou utiliser des applications pour apprendre une langue en danger peut aider à la revitaliser.

- Partager des ressources : Utiliser des plateformes de médias sociaux pour mettre en avant des langues moins connues et encourager d’autres à s’y intéresser.

- Visiter des communautés : Voyager et interagir avec des locuteurs de langues en danger peut aider à sensibiliser et à valoriser leur culture.

Chaque geste compte. Chaque mot prononcé dans une langue menacée est une victoire pour la diversité linguistique.

Les défis à relever

Malgré les efforts déployés, de nombreux défis persistent. Le manque de financement, l’absence de volonté politique, et la pression de la mondialisation continuent de menacer la survie des langues. De plus, il existe souvent un stigmate associé aux langues moins parlées, que les jeunes peuvent considérer comme obsolètes ou sans avenir.

Il est donc essentiel de changer notre perception des langues en danger. Chaque langue est une richesse. La diversité linguistique est un atout pour l’humanité, permettant d’enrichir nos interactions et nos compréhensions mutuelles.

Un avenir pour les langues en danger

Si nous agissons maintenant, il est encore possible d’inverser la tendance de la disparition des langues. L’avenir des langues en danger dépend de notre volonté collective de les valoriser et de les préserver. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette quête.

Alors, qu’attendons-nous ? Engageons-nous pour un avenir où chaque langue a sa place, où chaque culture est célébrée, et où la diversité linguistique est perçue comme une richesse précieuse.